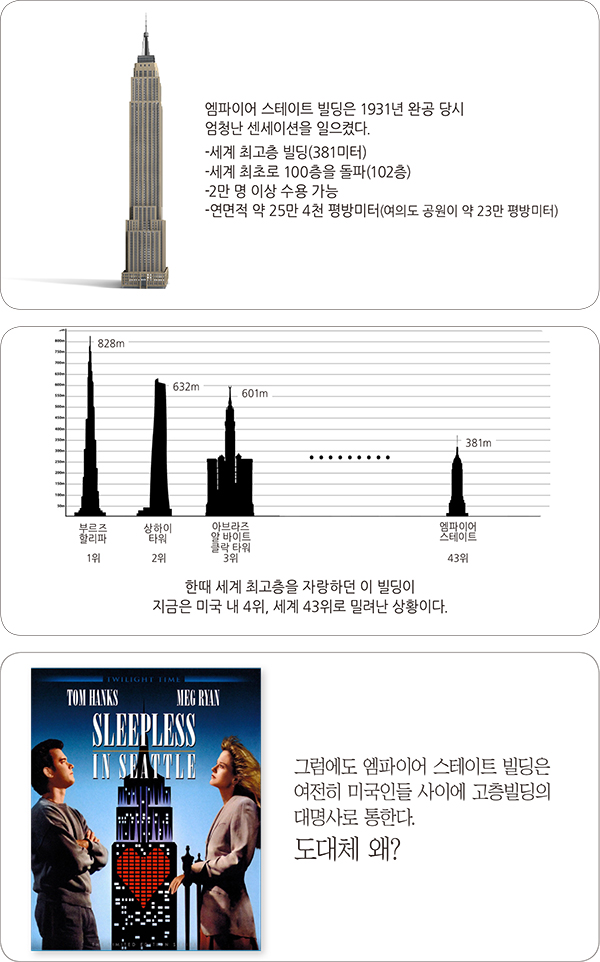

‘뉴욕’ 하면 자유의 여신상과 엠파이어 스테이트 빌딩을 떠올리는 사람이 가장 많을 것이다. 엠파이어 스테이트 빌딩은 1931년 완공 당시 엄청난 센세이션을 일으켰다.

한때 세계 최고층을 자랑하던 이 빌딩이 지금은 미국 내 4위, 세계 43위로 밀려난 상황이다. 그럼에도 엠파이어 스테이트 빌딩은 여전히 미국인들 사이에 고층빌딩의 대명사로 통한다.

도대체 왜?

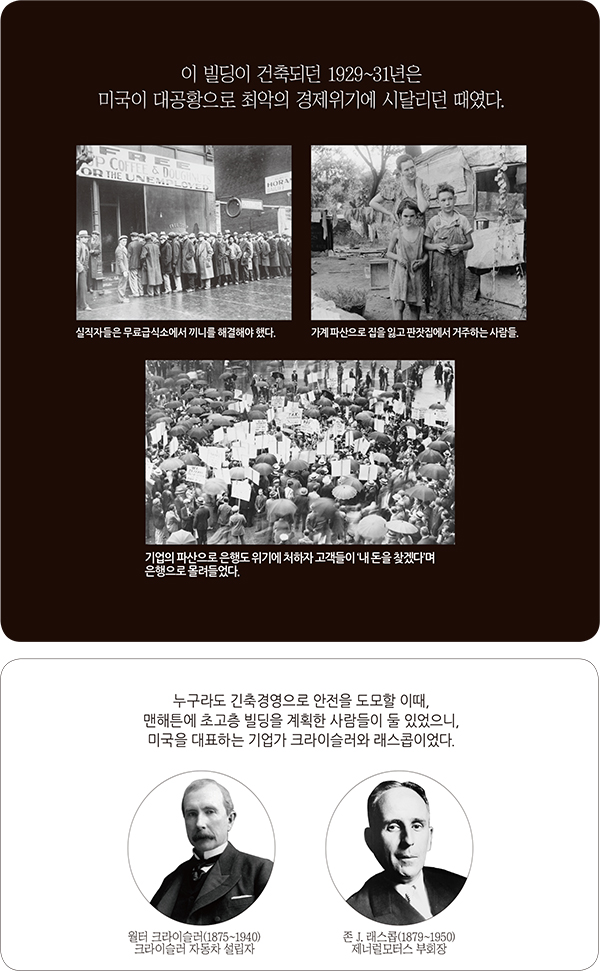

이 빌딩이 건축되던 1929~31년은 미국이 대공황으로 최악의 경제위기에 시달리던 때였다.

실직자들은 무료급식소에서 끼니를 해결해야 했다. 가계 파산으로 집을 잃고 판잣집에서 거주하는 사람들. 기업의 파산으로 은행도 위기에 처하자 고객들이 ‘내 돈을 찾겠다’며 은행으로 몰려들었다.

누구라도 긴축경영으로 안전을 도모할 이때, 맨해튼에 초고층 빌딩을 계획한 사람들이 둘 있었으니, 미국을 대표하는 기업가 크라이슬러와 래스콥이었다. 먼저 실행에 나선 것은 크라이슬러였다. 그는 1930년 5월에 크라이슬러 빌딩을 완공했고, 이것은 당시 세계 최고층 빌딩이 되었다.

존 래스콥 역시 빌딩을 짓기로 한다. 어떻게 빌딩을 지을까 밤낮으로 고민하던 그는 어느 날 서랍에서 연필을 꺼내던 중 영감을 받는다. 연필 모양으로 빌딩을 세우는 것이다. 1930년 3월 17일, 공사는 첫 삽을 떴다. 크레인, 레미콘 같은 중장비도 없이 수작업으로 공사가 진행되었지만, 진도는 깜짝 놀랄 만큼 빨랐다. 불과 1주일 만에 4~5층씩 철골이 올라갔다.

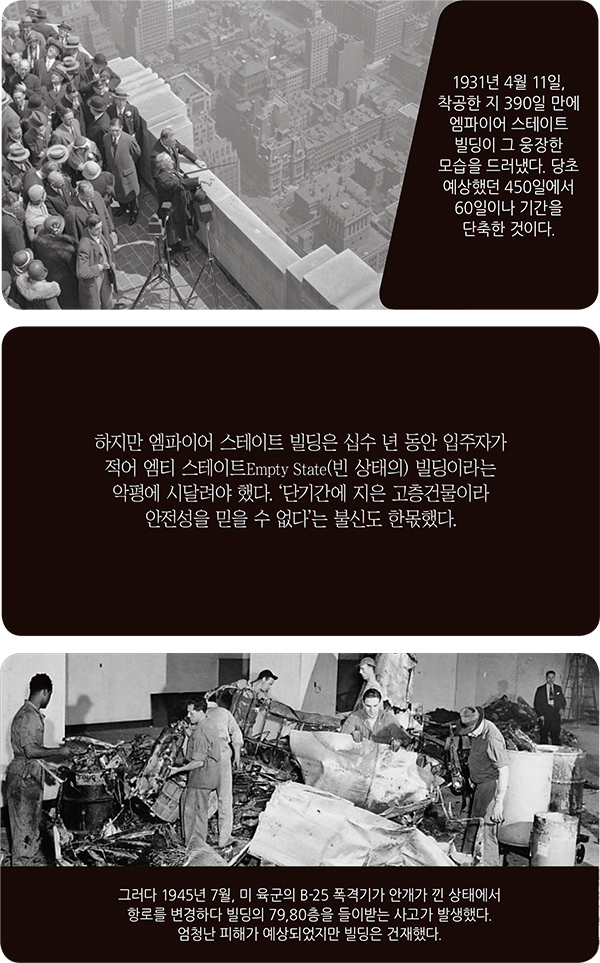

마치 묘기를 부리듯 공중에 대롱대롱 매달린 채 작업하는 인부들의 모습은 그 자체로 구경거리가 되었다. 매일 작업에 투입된 3,400여 명의 인부들은 제대로 된 휴식공간도 없이 철골구조에 앉아 점심을 먹고 휴식을 취했다. ‘세계 최고층빌딩’이란 목표가 생긴 인부들의 얼굴은 미소로, 가슴은 의욕으로 가득했다. 931년 4월 11일, 착공한 지 390일 만에 엠파이어 스테이트 빌딩이 그 웅장한 모습을 드러냈다. 당초 예상했던 450일에서 60일이나 기간을 단축한 것이다.

하지만 엠파이어 스테이트 빌딩은 십수 년 동안 입주자가 적어 엠티 스테이트Empty State(빈 상태의) 빌딩이라는 악평에 시달려야 했다. ‘단기간에 지은 고층건물이라 안전성을 믿을 수 없다’는 불신도 한몫했다. 그러다 1945년 7월, 미 육군의 B-25 폭격기가 안개가 낀 상태에서

항로를 변경하다 빌딩의 79,80층을 들이받는 사고가 발생했다. 엄청난 피해가 예상되었지만 빌딩은 건재했다.

이 사고로 엠파이어 스테이트 빌딩은 ‘안전한 건물’로 입주자가 차츰 늘어나기 시작했다. 건물이 완공된 지 14년이 지난 뒤에야 래스콥의 노력이 빛을 보기 시작한 것이다. 엠파이어 스테이트 빌딩이 세워진 지도 80여 년이 흘렀다. 더 높은 건물이 여럿 생겼지만, 엠파이어 스테이트 빌딩이 지금까지 고층빌딩의 대명사로 통하며 사랑받는 이유는, 국가 경제를 살리기 위해 사재를 아낌없이 투입한 어느 리더의 선견지명이 낳은 건물이자, 미국인들에게는 대공황을 슬기롭게 넘긴 희망의 상징이기 때문이다.

도움말 | 오대니(미국 Patients & Purpose 근무) 구성 | 편집부 디자인 | 송지은 기자